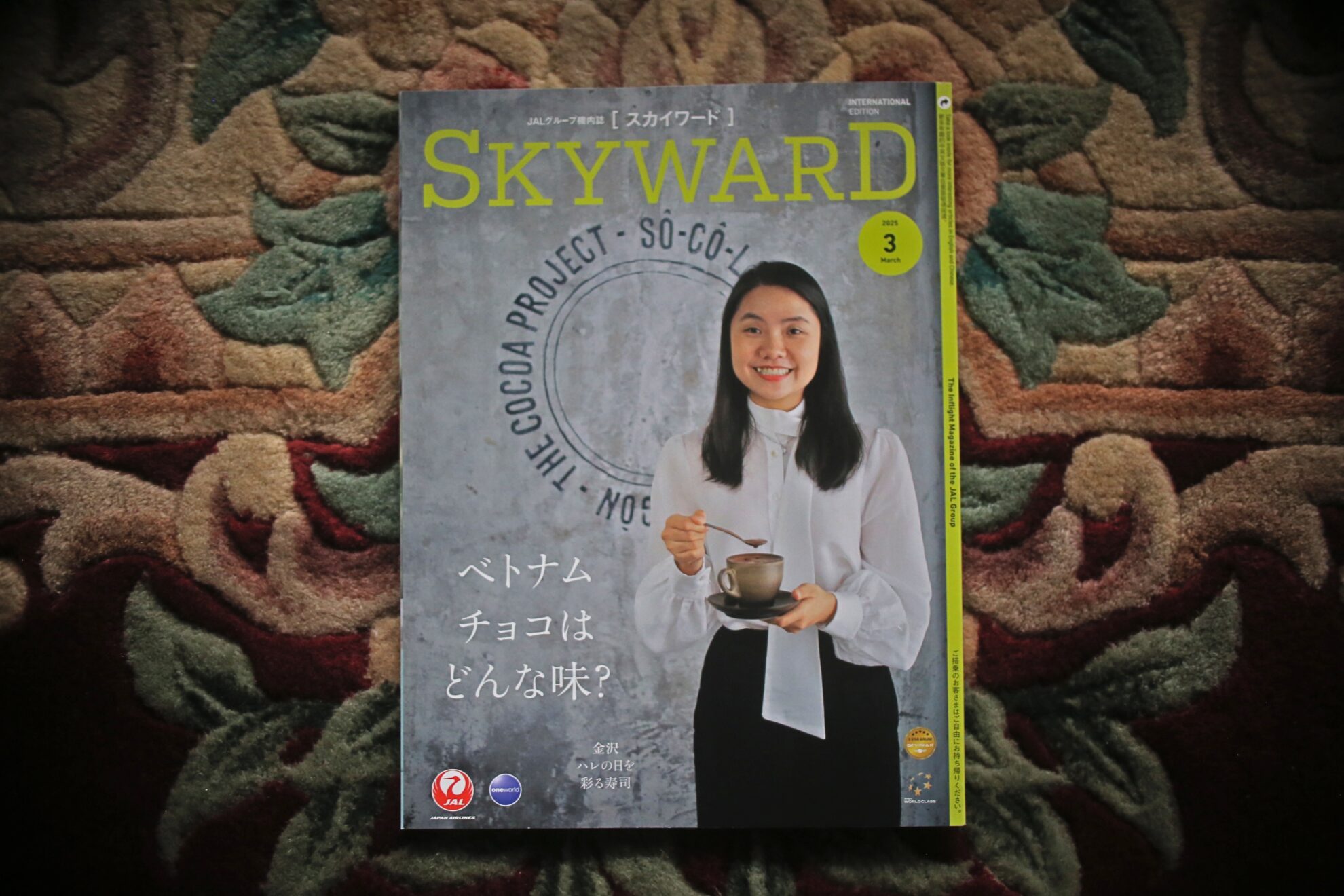

4月6日付けの秋田魁新報に”岩崎八幡神社 石垣復活プロジェクト”が紹介されました。岩崎町名勝絵葉書に残る昭和初期の八幡神社の写真には、石段の周囲と左側の斜面に石垣が積まれているのが確認できます。この写真を基にヤマモに出入りする庭師が神社周辺の環境調査をすると、左側にかつての石垣、右側に馬車道があり、さらに定期的な作業と管理を行えば、かつての光景を取り戻せることがわかりました。

岩崎八幡神社は900年以上前から町の名士が氏子総代を務め、また季節の祭りを通じて地域住民に慕われ、町の象徴として機能してきました。先祖の高橋七之助が編集した岩崎町最古の歴史書「岩崎町郷土誌」にはじまり、歴代の歴史書や岩崎町名勝絵葉書にも八幡神社は納められ、神社としての格式は湯沢愛宕神社と並び、湯沢で最も高いものと位置付けられています。

岩崎八幡神社は寛治元年(1087)に源義家が奥羽の豪族清原家衡、武衡を金沢柵に攻めるとき、岩崎霊符森に八幡神社を建立し、鐙(あぶみ)を奉納し戦勝祈願したと伝えられる(岩崎八幡神社縁起)

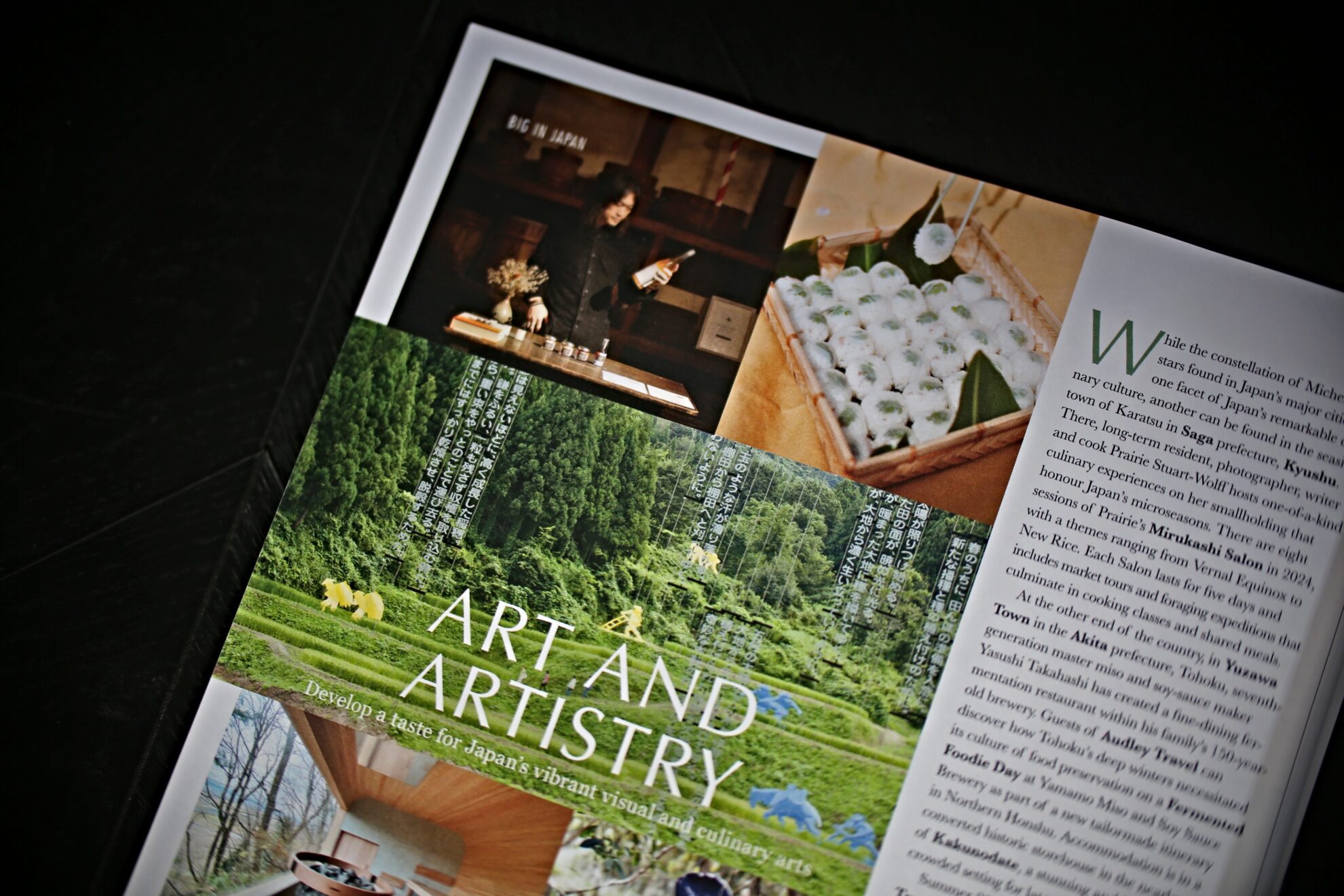

この石垣の再生は景観保全の意味だけではなく、当時の威厳と誇りを復活させ郷土愛を育む精神的な意味があります。そのためには地域内外の多くの方々と関りを持ち、その共同作業によって達成する必要があると思います。地域外からは、弊社の文化財登録や歴史調査で協働している東北学院大学と取材を通じて地域活動を共有する日本航空秋田支店の方々。岩崎地域内では、岩崎八幡神社氏子総代会、石孫本店、花よし植物園。湯沢市内外からは、湯沢東小学校、PTA会の方々にお越しいただきました。短い告知期間の中で20名を超える方々にご参加いただけたのは、非常に嬉しいことでした。

秋田魁新報の記事にありますよう、今後は有志の会を立ち上げ、神社や河川周辺などの歴史的・文化的に重要な場所を地域自らの手で守り、次世代へと引き継ぐ活動をしていくことができればと思います。皆さまには広く、この活動のご支援とご協力をいただければと思います。

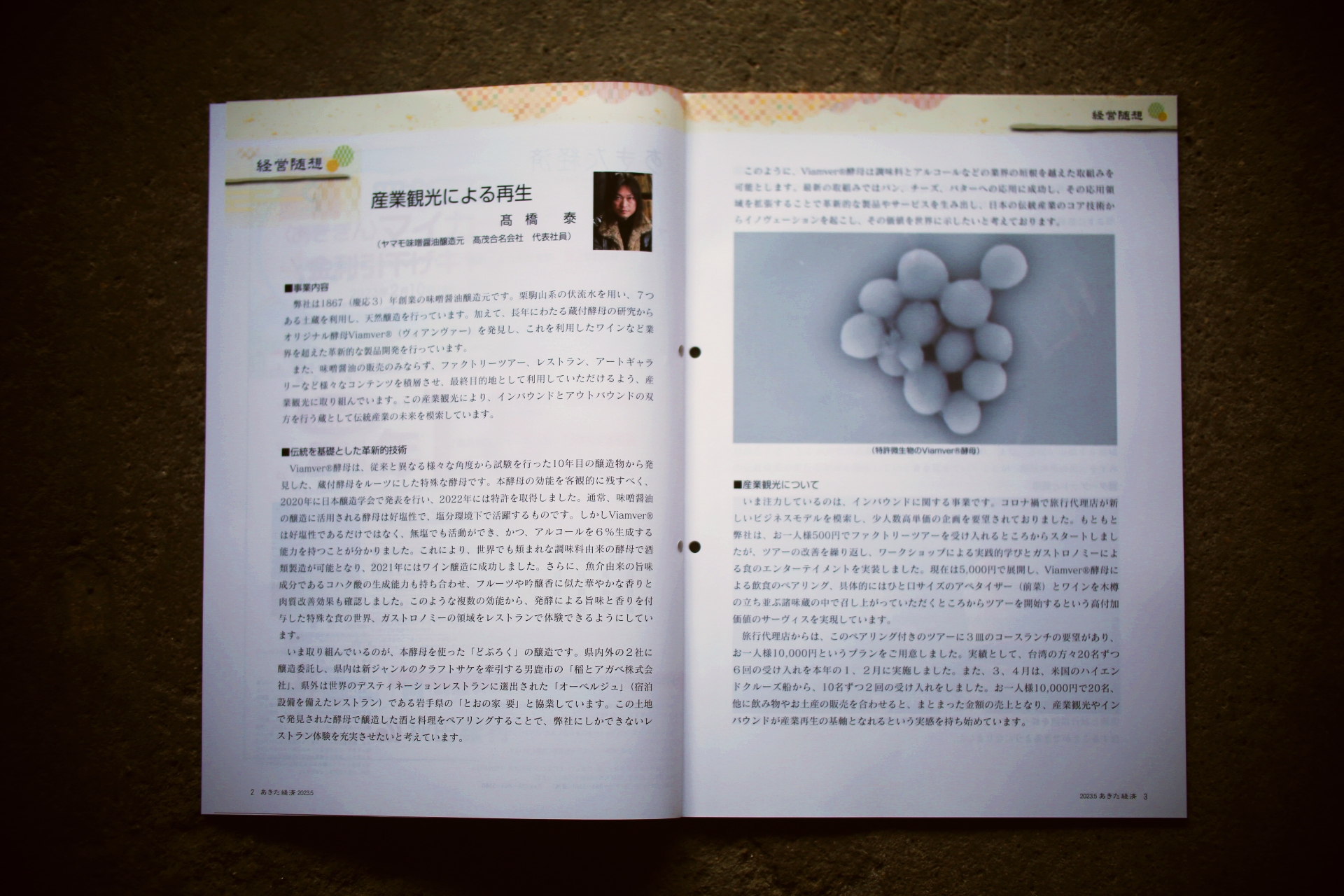

.

Notice of Article Publication_Akita Sakigake-Shimpo

The Akita Sakigake-Shimpo dated April 6 introduced the “Iwasaki Hachiman Shrine Stone Wall Restoration Project. In a photo of the Hachiman Shrine from the early Showa period (early 1926), which remains in a postcard of Iwasaki Town’s scenic beauty, a stone wall is seen piled up around the stone steps and on the slope on the left side. Based on this photo, a gardener working for Yamamo conducted an environmental survey of the area around the shrine and found a former stone wall on the left and a horse-drawn carriage path on the right.

For more than 900 years, Iwasaki Hachiman Shrine has served as a symbol of the town, with the town’s prominent figures serving as head of the Ujiko clan and the local residents adoring the shrine through seasonal festivals. Starting with the oldest history of Iwasaki Town, “Iwasaki Town Local History,” compiled by Shichinosuke Takahashi, an ancestor of the shrine, the Hachiman Shrine has been included in successive history books and Iwasaki Town scenic postcards, and its status as a shrine is the highest in Yuzawa, along with Yuzawa Atago Shrine.

The Iwasaki Hachiman Shrine is said to have been built by Minamoto no Yoshie in 1087, when he attacked Kiyohara no Iehira and Takehira, a powerful clan in Ou, at the Kanazawa Fence, and dedicated an abumi to pray for victory (Iwasaki Hachiman Shrine History)

The restoration of this stone wall is not only meant to preserve the landscape, but also has a spiritual meaning to foster love for one’s hometown that will revive the dignity and pride of those days. To achieve this, I believe it is necessary to engage with many people inside and outside of the region and to accomplish this through their joint efforts. From outside the region, Tohoku Gakuin University, with whom we are collaborating on our cultural property registration and historical research, and people from the Akita Branch of Japan Airlines, with whom we share local activities through news gathering. Within the Iwasaki area, the Iwasaki Hachiman Shrine Ujiko General Assembly, Ishimago-Honten, and Hanayoshi Botanical Garden. From inside and outside of Yuzawa, we received visitors from Yuzawa Higashi Elementary School and the PTA association. We were very happy to have more than 20 people attend the event during the short notice period.

As the Akita Sakigake-Shimpo article states, we hope to establish a group of volunteers to protect historically and culturally important places such as shrines and river areas with the hands of the community itself, and to pass them on to the next generation. We would like to ask for your broad support and cooperation in this activity._mediainfo._newspaper

.

文章發表於 _秋田魁新報

4 月 6 日的《秋田魁新報》介紹了 「岩崎八幡神社石牆復興工程」。 在岩崎町美景明信片上留存的昭和初期(1926 年初)八幡神社的照片中,可以看到石階周圍和左側斜坡上堆積著石牆。 根據這張照片,一位為 Yamamo 工作的園丁對神社周圍進行了環境調查,發現左側有一堵昔日的石牆,右側有一條馬車道,只要多加定期工作和管理,就能恢復昔日的景象。

900 多年來,岩崎八幡神社一直發揮著城鎮象徵性的作用,城內的顯赫人物擔任氏族首領,當地居民則通過季節性祭祀對其進行崇拜。 從高橋七之助先祖編纂的岩崎町最古老的史書「岩崎町地方史」開始,八幡神社就被納入岩崎歷代的史書和名勝明信片中,其神社地位與湯澤愛宕神社並列為湯澤最尊貴的神社。

据说岩崎八幡神社是源义经在 1087 年攻打金泽藩篱的欧州军阀清原家平与竹平时建造的,当时为了祈求胜利而供奉了一个镫 (岩崎八幡神社序)

修復這些石牆不僅是為了保護景觀,也是為了培養人們對當地的精神之愛,重拾當年的尊嚴與驕傲。 為了實現這一目標,我們需要區域內外許多人的參與,並通過他們的共同努力來實現這一目標。 從地區外部來說,有與我們合作進行文化遺產登記及歷史研究的東北學院大學,以及透過訪談與我們分享當地活動的日本航空秋田分公司的人們。 在岩崎地區內,岩崎八幡神社宇治子總會、石崗本社、花吉植物園。 在湯澤地區內外,有來自湯澤東小學和 PTA 協會的人士拜訪我們。 我們很高興在短時間內能有超過 20 人參加。

正如秋田魁新報的文章所言,我們希望未來能成立志工團體,以當地民眾自己的雙手來保護神社、河川地區等具有歷史文化意義的地方,並進行傳承給下一代的活動。 在此,我們希望得到您的廣泛支持與合作。

.

.

岩崎八幡神社(湯沢市)

湯沢市岩崎地区の住民が、地域のシンボルとして親しんできた岩崎八幡神社の境内周辺でツタの除去など景観整備の取り組みを始めた。人口減少や少子高齢化で行き届いた管理が難しくなる中、住民のつながりを生かして美しい景観を復活させる狙い。

景観復活へ住民ら作業

石垣覆うツタなど除去

記者/舘岡朋美

岩崎八幡神社は岩崎地区千年公園内にあり、市がまとめた「図録 湯沢市の文化財」によると本殿は1790(寛政2)年に建立。1973年には市指定有形文化財に登録された。毎年9月には祭典が開かれるなど、地域で広く親しまれている。

近年は管理の人手が不足。同神社の氏子総代で「ヤマモ味噌醤油醸元」七代目の高橋泰さん(45)らによると、本殿近くの落ち葉掃きや冬囲いなどを行っているものの、広大な境内一帯の整備は難しい状況が続いていた。

今回は同醸造元が旗振り役となり、3月29日に「石垣復活プロジェクト」と題して作業。地域住民ら約20人が集まり、2カ所ある石垣の全面を覆ったツタや落ち葉を取り除いた。はさみで刈り取ったツタや葉を熊手で集め、およそ2時間半で作業を終えた。社殿前の石段も掃除した。

参加した同市岩崎の石川淳司さん(75)は、厄よけの神として仰されている巨大なわら人形「鹿島様」が古くから岩崎地区で祭られていることに触れ「この地区は、長年地域の文化を守り続けてきた土壌がある。神社の維持管理は年々難しくなっているが、取り組みを通じて地域の絆を深め、きれいな景観を取り戻せればうれしい」と話した。

作業には、ヤマモ味噌醤油醸造元が昨年夏、国の登録有形文化財に選ばれた際に店舗兼主屋の調査に携わった縁で東北学院大 (仙台市)工学部の学生やOBも参加。同醸造元と業務でつながりのある日本航空秋田支店の社員も加わった。

今後も定期的に作業する予定。高橋さんは、今後の展望について「地域住民を中心とした有志の団体を立ち上げ、取り組みの輪を広げたい」と話した。

.

Iwasaki Hachiman Shrine (Yuzawa City)

Residents in the Iwasaki area of Yuzawa City have begun to remove ivy and improve the landscape around the grounds of Iwasaki Hachiman Shrine, which has been a familiar symbol of the community. As the population declines and the aging of the population and the declining birthrate make it difficult to carefully manage the area, the residents are aiming to restore the beautiful landscape by making use of their ties to each other.

Residents work to revive the landscape

Removing ivy covering stone walls

Reporter: Tomomi Tateoka

According to the “Catalogue of Cultural Properties of Yuzawa City” compiled by the city, the main shrine was built in 1790, and was registered as a tangible cultural property of the city in 1973. The shrine is widely popular in the community, with a festival held every September.

In recent years, the shrine has been in need of more people to manage it. According to Yasushi Takahashi, 45, the seventh generation head of Yamamo Brewery, who is the general guardian of the shrine, and others, it has been difficult to maintain the entire vast grounds of the shrine, although they have been sweeping up fallen leaves near the main shrine building and enclosing it for the winter.

On March 29, the brewery spearheaded a project titled “Stone Wall Restoration Project. About 20 local residents gathered to remove ivy and fallen leaves that covered the entire surface of two stone walls. The work was completed in about 2.5 hours, using rakes to collect the ivy and leaves that had been cut with scissors. The stone steps in front of the shrine building were also cleaned.

Mr. Junji Ishikawa, 75, of Iwasaki, who participated in the event, noted that “Kashima-sama,” a giant straw doll that is revered as a god to ward off bad luck, has been worshipped in the Iwasaki area for many years and said, “This area has a long history of preserving local culture. The maintenance of the shrine has become more difficult over the years, but we are happy if we can strengthen the bonds of the community and restore the beautiful scenery through our efforts,” he said.

Students and alumni of the Tohoku Gakuin University (Sendai, Miyagi Prefecture) Faculty of Engineering also participated in the work, having been involved in the survey of the store and main building of the Yamamo Brewery when it was selected for inclusion on the National Tangible Cultural Properties list last summer. Employees of the Akita branch of Japan Airlines, which has business ties with the brewery, also participated.

They plan to continue working on the project on a regular basis. Mr. Takahashi said, “I would like to establish a volunteer group centered on local residents to expand the scope of our efforts.

.

岩崎八幡神社(湯澤市)

湯澤市岩崎地區的居民已開始清除常春藤,並改善岩崎八幡神社周圍的景觀,該神社已成為該地區熟悉的象徵。 由於人口減少、出生率下降以及人口老化等問題,使得該地區難以進行良好的管理,因此該活動旨在利用居民之間的聯繫來恢復景觀的美感。

居民努力恢復景觀

清除石牆上的常春藤

記者:舘岡朋美

岩崎八幡神社位于岩崎地区仙园公园内,根据该市编制的《汤泽市文化遗产目录》,神社本殿建于 1790 年,1973 年被该市登记为有形文化遗产。 每年 9 月都会举行祭祀活动,在当地广受欢迎。

近年来,神社的管理人手不足。 据神社宇治子氏族总代表、山毛酱油酿造厂第七代掌门人高桥康(45 岁)等人说,虽然他们一直在清扫神社本殿附近的落叶和冬季围栏,但要维护整个神社的广阔场地却很困难。

这次由酿酒厂牵头,于 3 月 29 日开展了名为 “石墙复兴项目 ”的工作。 约 20 名当地居民聚集在一起,清除覆盖了两面石墙整个表面的常春藤和落叶。 用耙子将常春藤和用剪刀剪掉的落叶收集起来,这项工作在大约两个半小时内完成。 神社前的石阶也得到了清理。

来自岩崎的 75 岁的石川顺治先生提到,岩崎地区多年来一直供奉着作为辟邪之神的巨型稻草人偶 “鹿岛大人”,他说:”这里的土壤使当地的文化得以延续。 虽然神社的维护和管理一年比一年困难,但如果能通过我们的努力加强社区的联系,恢复美丽的景观,我将感到非常高兴”。

东北学院大学(仙台市)工学部的学生和校友们也参与了这项工作,他们在去年夏天山毛味噌酱油酿造厂入选国家有形文化遗产名录时,参与了该厂商店和主楼的调查工作。 与该酒厂有业务联系的日本航空公司秋田分公司的员工也参加了调查。

啤酒厂计划继续定期开展工作。 高桥先生谈到他今后的计划时说:”我想成立一个以当地居民为中心的志愿团体,扩大我们的工作范围。

.

.

.

.

.

.