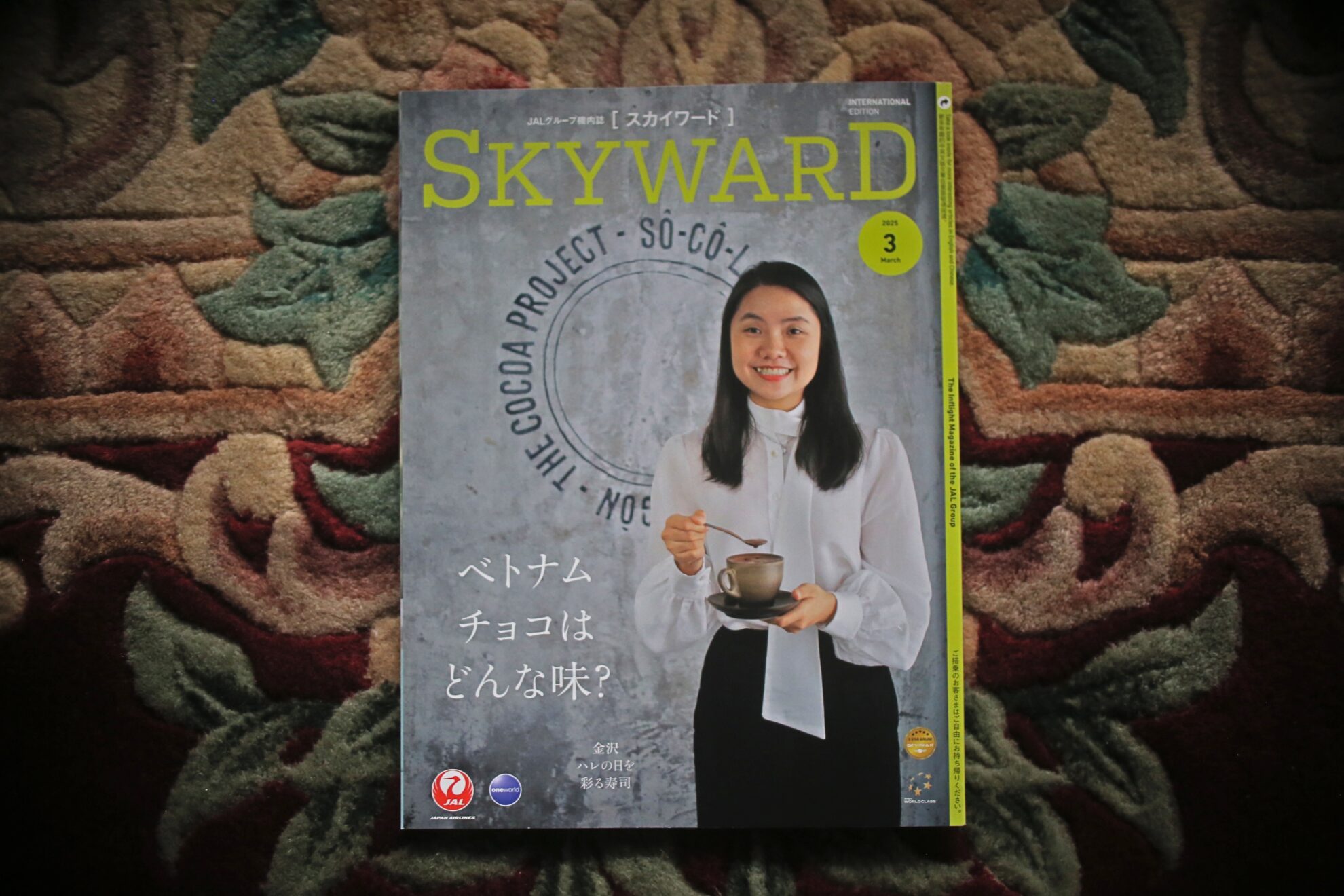

JALグループ機内誌”SKYWARD”の「LOCAL INNOVATERS ふるさと活性化の挑戦者たち」のコーナーで七代目髙橋の取り組みを記事にしていただきました。家業としての味噌醤油醸造業と髙橋家として代々続けてきた八幡神社氏子総代を関連づけてお話することができました。家業と神事は元来結びついていたものですが、近代化に伴い、信仰が薄れていく中でそれらが再び自身の中で繋がっていったことが不思議でもあり、必然であると捉えています。私個人の中で繋がっているこの感覚をいかにサーヴィスや製品によって形にできるのか、模索しています。元来あった蔵元の役割とその在り方を模索していきたいと思います。ぜひ、記事をご覧いただきたいと思います。

.

Notice of Article Publication_SKYWARD March 2025

JAL Group’s in-flight magazine “SKYWARD” featured an article on the activities of the seventh generation Takahashi family in the “LOCAL INNOVATERS: Challengers of Hometown Revitalization” section. I was able to talk about the family’s miso and soy sauce brewing business and the Hachiman Shrine’s Ujiko (shrine attendant) role that the Takahashi family has continued to play for generations. The family business and Shinto rituals were originally connected, but as faith has waned with modernization, it is both strange and inevitable that they have once again become linked in my own mind. I am searching for ways to give form to this sense of personal connection through our services and products. I would like to explore the original role of the brewery and how it should be. We invite you to read our articles._mediainfo._magazine

.

文章發表於 _SKYWARD 2025年3月號

日航集團的機上雜誌「SKYWARD」在「LOCAL INNOVATERS: 振興故鄉的挑戰者」一節中,刊登了一篇關於第七代髙橋家族活動的文章。 我得以談到髙橋家族世代相傳的味噌和醬油釀造的家族事業與八幡神社的氏子(神轎)角色之間的關係。 家族事業和神道儀式原本是相通的,但隨著現代化的進程,信仰逐漸消退,我覺得這兩者在我的腦海中再次連結起來,既奇怪又不可避免。 我正在尋找方法,透過我們的服務和產品,讓這種個人聯繫的感覺具體化。 我想探索釀酒廠原本的角色,以及它應該如何。 我們邀請您閱讀這篇文章。

.

.

.

.

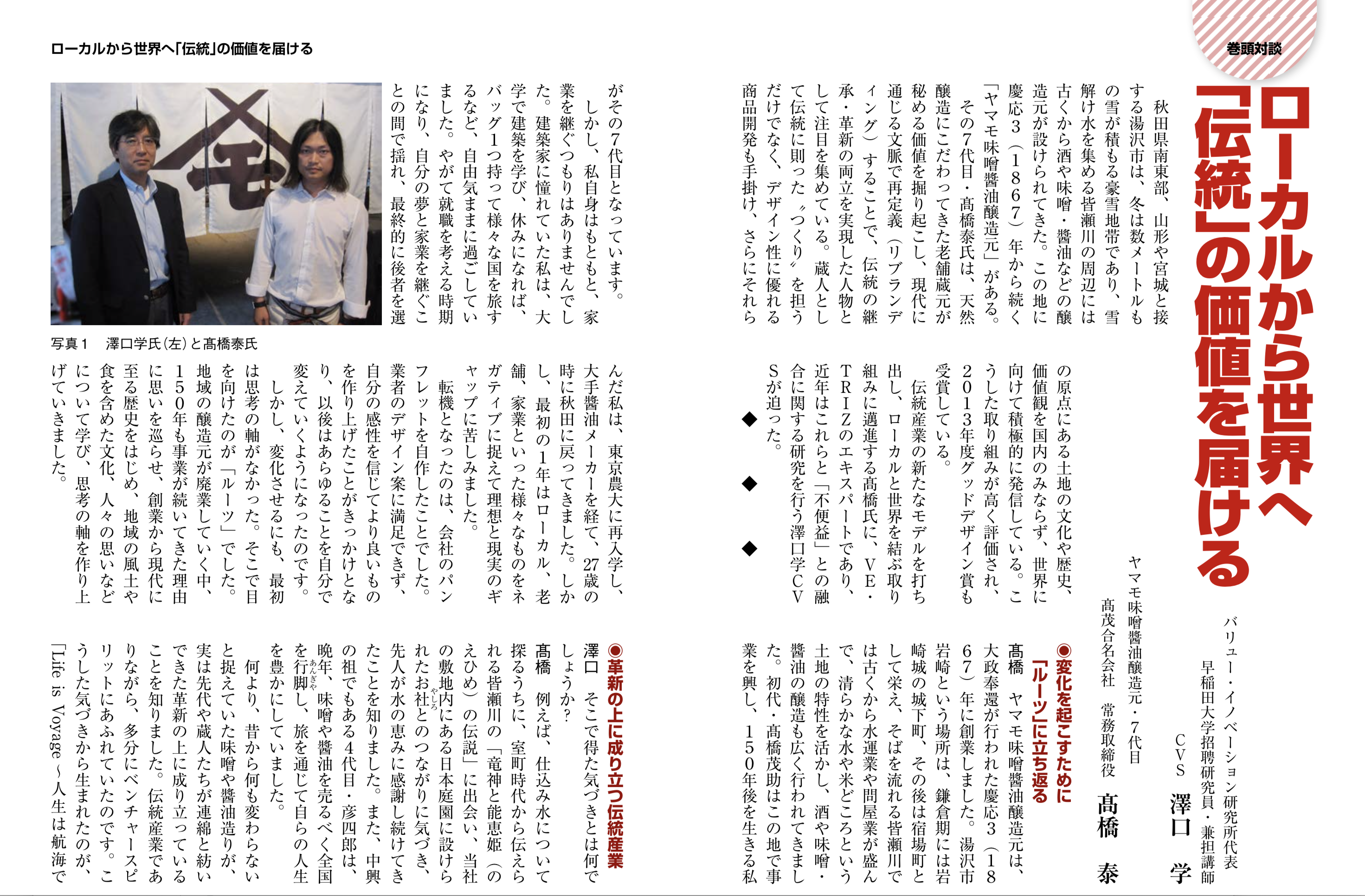

ふるさと活性化の挑戦者たち

ヤマモ味噌醤油醸造元 七代目 髙橋 泰

伝統をひもとき、新たな価値を生み出す

文/中津海麻子 撮影/ミヤジシンゴ

受け継いだレガシーをリブランド

地域全体を“作品化”する

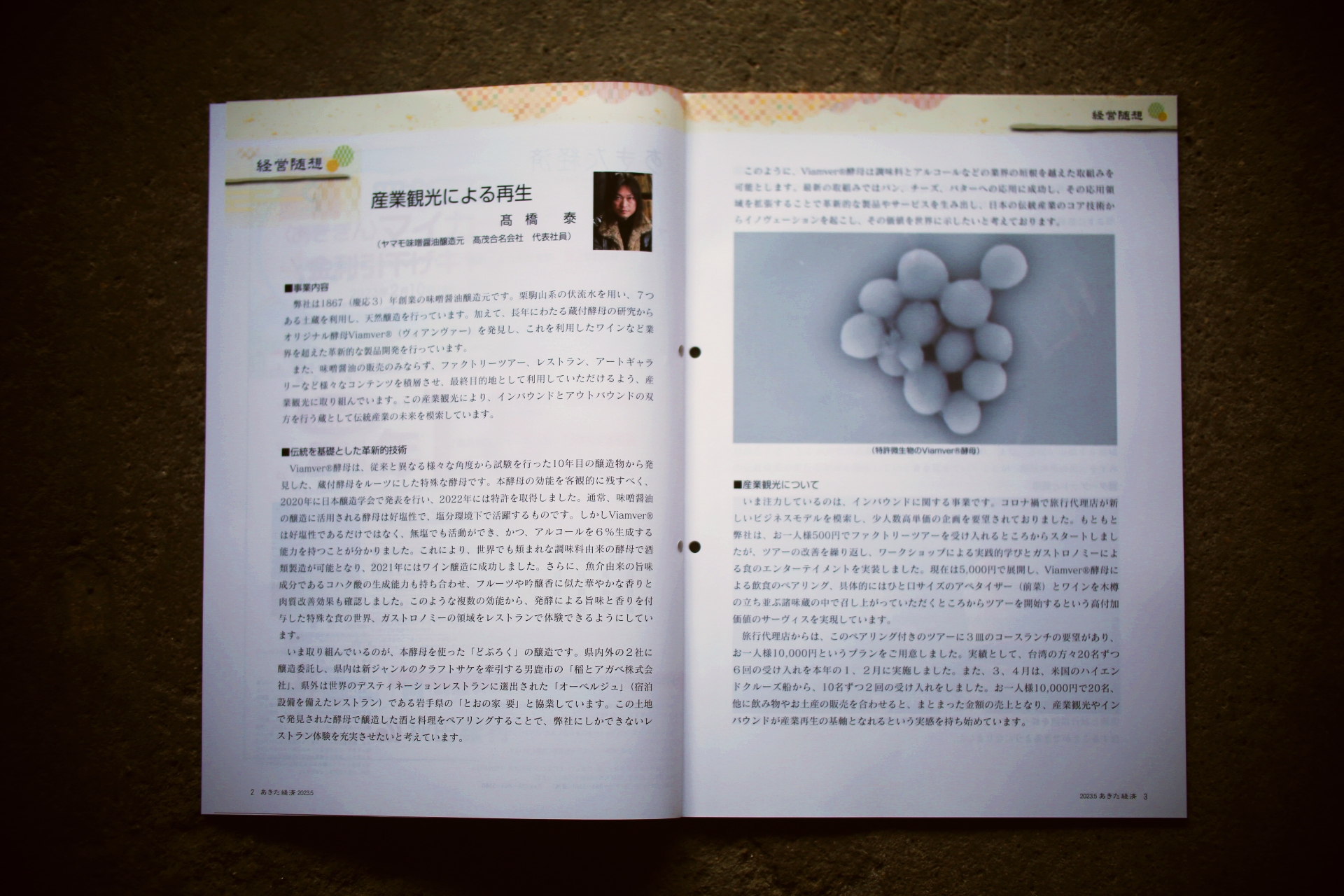

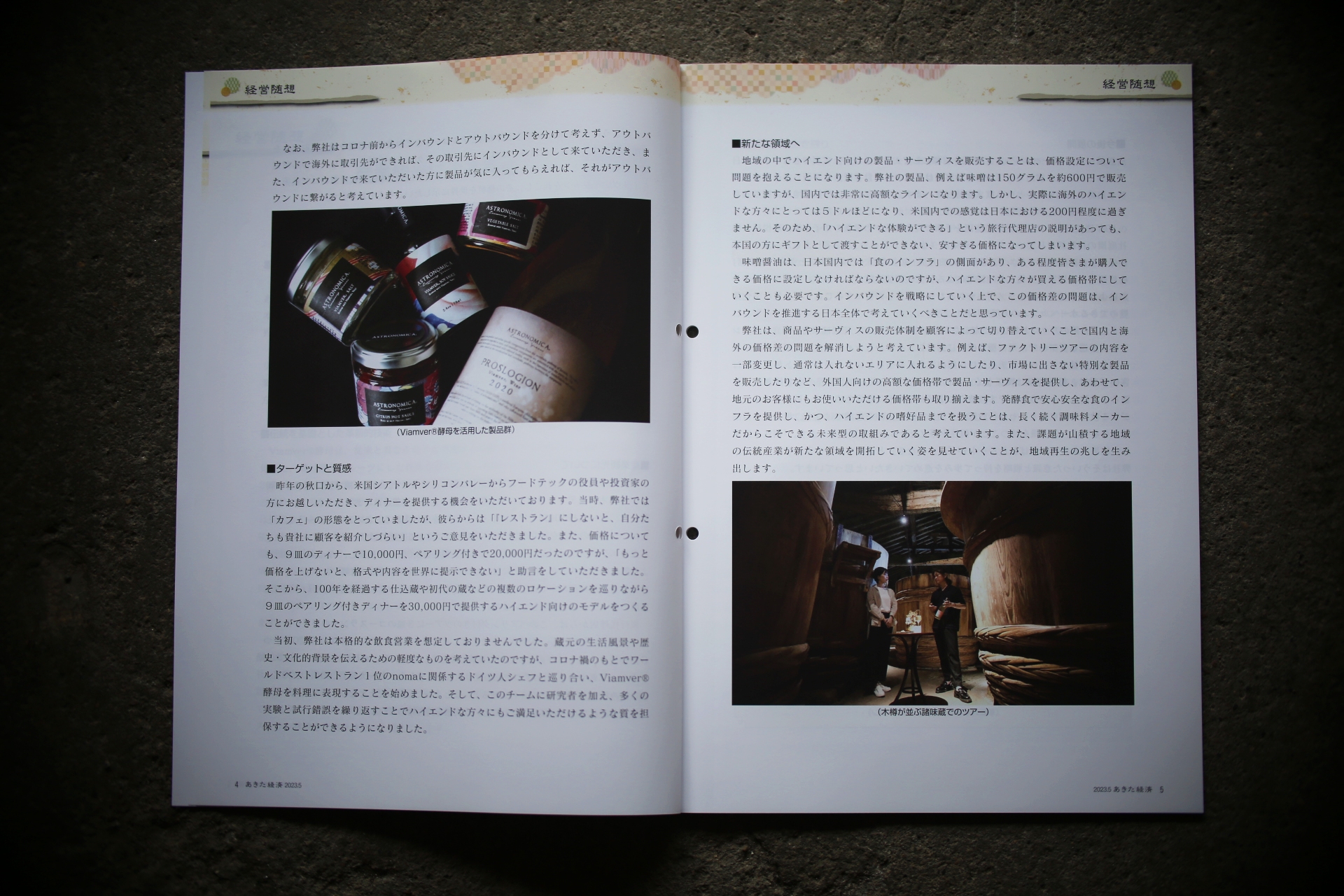

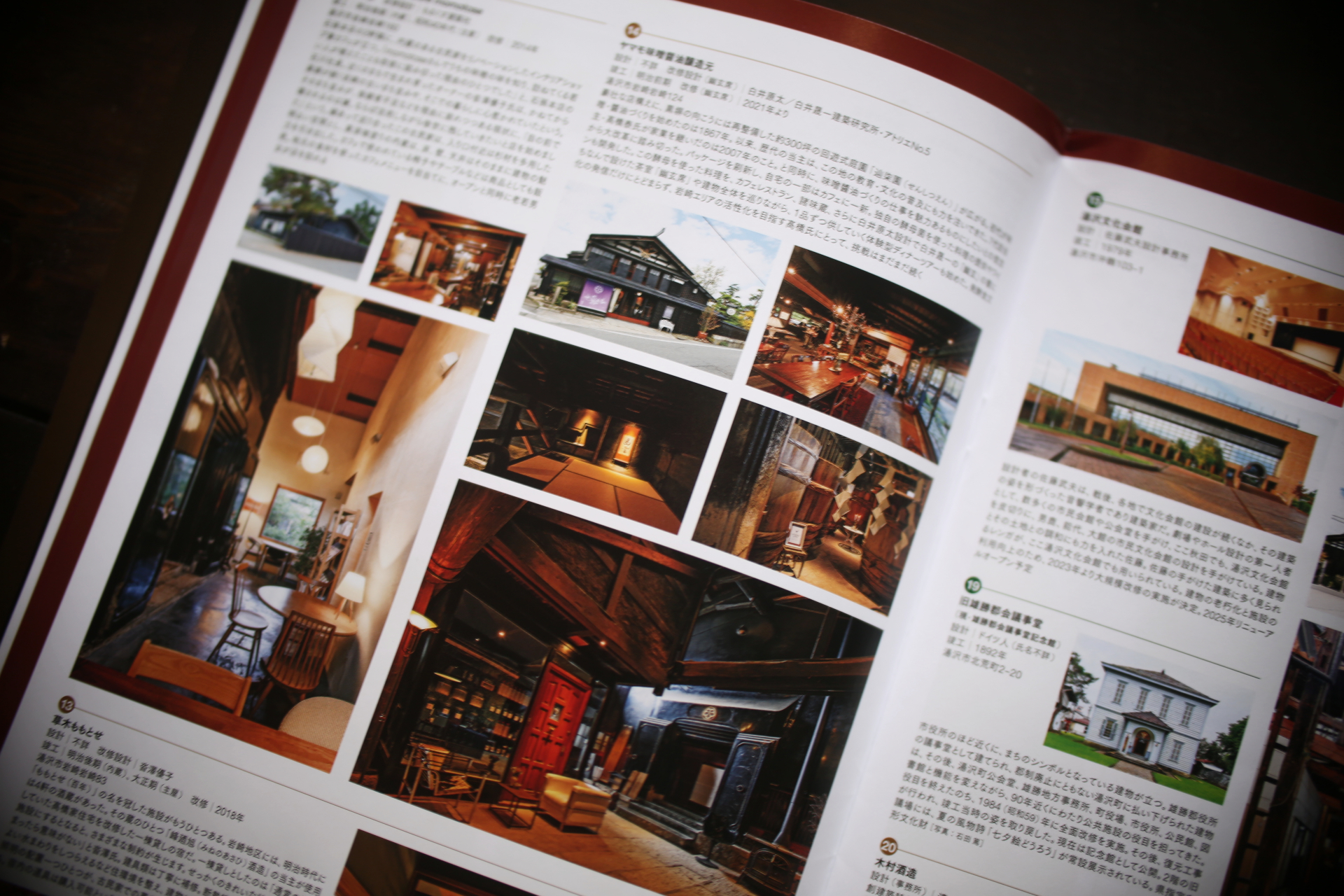

和食に続いて伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録され、日本の発酵文化にますます注目が集まっている。国内有数の米どころである秋田県湯沢市でも、米麹を使った味噌や醤油、酒などの発酵文化が古くから育まれてきた。江戸時代には城下町として栄えた岩崎地区に慶応3(1867)年創業したヤマモ味噌醤油醸造元。重厚な蔵造りの建物に足を踏み入れると、洗練されたパッケージの味噌や醤油、スパイスなどが並び、西洋アンティークの家具やアート作品が設えられたカフェも。窓の外には100年以上の歴史を刻む美しい庭園が広がる。

「岩崎を流れる皆瀬川には室町時代から伝わる龍神伝説があり、そこに着目した初代が仕込み水として味噌と醤油の醸造を始めました。その恵みへの感謝を表し、この庭園は水神を祀るお堂を景観の主としています」そう解説するのは七代目の髙橋泰さん。若き日は家業を継ぐことに抵抗し、建築家を志して大学へ進んだ。しかし、「継いで潰つぶしたならば諦めがつくけれど、継がずして蔵が潰ついえてしまったらきっと後悔する」と卒業とともに故郷へ。

覚悟を決めて蔵に入ったものの、毎年同じことを反復する仕事には違和感を覚えざるを得なかった。「地元で愛され続けてきた味噌は、去年と今年とで味が変わることは許されない。理解はしていましたが、一方で、変化も変革もない産業はやがて衰退するという危機感があった」髙橋さんは、先祖から受け継いできたレガシーを改めて見直し、リブランドすることから着手した。

海外展開、パッケージのリニューアル、家屋を改修しカフェやアートスペースを設置し、味噌造りの歴史や営みを体感できるファクトリーツアーを始め… …と、精力的に進めていく。さらに「聖域」とも言える味噌造りにおいても、異なる業界の菌を用いるなど従来とは異なるアプローチで試験醸造に果敢に挑んだ。10年目、なんと新たな酵母を発見する。

「ヴィアンヴァー」と名付けられたその酵母は、貝類などに含まれる旨味成分であるコハク酸を多く生み出す。さらに、通常味噌に用いる酵母はアルコール飲料を醸造する力をほぼ持たないが、ヴィアンヴァーは特定の環境の下でに。それをきっかけにこれまで「開かずの」だった蔵の中の神棚などそれを可能に。フルーツや吟醸香を思わせる華やかな香りを放つことから、酒蔵やワイナリーと連携し日本酒とナチュラルワインも生まれている。カフェやファクトリーツアーで楽しめる料理にもこの酵母から造る調味料を用いており、新しい発酵の世界を体感できる。

イノベーティブな取り組みが耳目を集め、国内はもちろんインバウンドからも大きな反響を呼んでいるが、髙橋さんの意識は今、土着の、それも無形の遺産に向いている。昨年度から地元の神社の氏子総代を務め、この地に脈々と続いてきた神事、風習に触れるようを開くと、古い記録や和歌などが見つかった。東北学院大学のフィールドワークが入り、蔵や家屋の建築的な特徴や年代、発見された史料の内容の分析が始まっている。

今後は旧米蔵をオーベルジュにするなど、受け継がれてきた有形と無形のコンテンツを掛け合わせた宿泊体験を提供していく考えだ。建築に造詣が深い髙橋さんだからこその視点で、こう結んだ。「この地域の信仰や神事と産業がどう結びつき、発展してきたのか─。その歴史をひもとき、再解釈、再構築することで、地域全体を作品化し、新たな価値を生み出す街づくりを探っていきたい」

.

Takahashi Yasushi

ヤマモ味噌醤油醸造元 七代目、髙茂合名会社 代表。1979年秋田県生まれ。千葉大学デザイン工学科卒業、東京農業大学短期大学部卒業。2006年に家業を継ぎ、1867年から続くヤマモ味噌醤油醸造元の七代目として就任。代々受け継がれてきた伝統に重きを置きつつ、製品の海外輸出や、庭園やカフェ、ギャラリーを整備してインバウンドの受け入れなど事業を拡張。2020年 に 酵 母「 Viamver®( ヴ ィ ア ン ヴ ァ ー )」を 発見し、日本醸造学会で発表。微生物特許取得。研究者やシェフ、アーティストが参画するチームASTRONOMICA®を結成、革新的発酵技術を味噌醬油のみならず、メニュー開発やワイン、飲料に応用し、新たな発酵の世界を追求している。

.

Challengers of Hometown Revitalization

Yamamo Brewery Yasushi Takahashi, 7th generation

Creating New Value by Unraveling Tradition

Text / Asako Nakatsumi Photography / Shingo Miyaji

Rebranding the inherited legacy

Making the entire region into a “work of art

Following Japanese food, traditional sake brewing has been registered as a UNESCO Intangible Cultural Heritage, attracting more and more attention to Japan’s fermentation culture. Yuzawa City in Akita Prefecture, one of Japan’s leading rice-producing regions, has long nurtured a fermentation culture that includes miso, soy sauce, and sake made with rice malt. The Yamamo Brewery was founded in 1867 in the Iwasaki district, which prospered as a castle town during the Edo period. Stepping into the stately warehouse building, you will find miso, soy sauce, and spices in sophisticated packaging, as well as a café with antique Western furniture and artwork. Outside the window is a beautiful garden with over 100 years of history.

The legend of the dragon god that has been told since the Muromachi period (1336-1573) is said to have existed along the Minasegawa River, which flows through Iwasaki, and the first generation of the company focused on this legend and began brewing miso and soy sauce as a preparation water. To express our gratitude for this blessing, this garden features a hall dedicated to the water god as the main feature of the landscape,” explains Yasushi Takahashi, the seventh generation owner. As a young man, he resisted the idea of taking over the family business and went to college with the intention of becoming an architect. However, he returned to his hometown upon graduation, saying, “If I took over the brewery and crushed it, I could give up, but if I did not take over and the brewery crushed, I would surely regret it.

He entered the brewery with determination, but he could not help but feel a sense of discomfort in a job where he had to do the same thing over and over every year. The miso that has been loved by the locals cannot be allowed to taste different from last year to this year. I understood that, but at the same time, I had a sense of crisis that an industry without change and innovation would eventually decline.” Mr. Takahashi began by reevaluating and rebranding the legacy that had been passed down from his ancestors.

The company has been vigorously expanding overseas, renewing its packaging, renovating a house to create a café and art space, and starting factory tours that allow visitors to experience the history and operations of miso making…. In the 10th year, they discovered a new yeast named “Vianver®”.

The yeast, named “Vianver®,” produces high levels of succinic acid, a flavor component found in shellfish. Furthermore, the yeast normally used for miso has almost no ability to brew alcoholic beverages, but it is able to do so under certain conditions. This led to the creation of a “kamidana” (a Shinto shrine) inside the brewery, which had previously been “unopened” to the public, making it possible to do so. The aroma of the fruit and ginjo aroma is so gorgeous that sake breweries and wineries are collaborating to produce sake and natural wines. The dishes served in the café and on the factory tour also use seasonings made from this yeast, allowing visitors to experience a new world of fermentation.

While his innovative efforts have been attracting a great deal of attention both domestically and from inbound tourists, Mr. Takahashi’s attention is now turning to indigenous and intangible heritage. As the head of Ujiko, a local shrine, since last year, he has been trying to get in touch with the Shinto rituals and customs that have been handed down through the generations in this area, and has found old records and waka poems. Fieldwork by Tohoku Gakuin University has been conducted, and analysis of the architectural features and age of the storehouse and houses, as well as the contents of the discovered historical documents, has begun.

In the future, the plan is to turn the old rice warehouse into an auberge and offer lodging experiences that combine the tangible and intangible contents that have been passed down from generation to generation. Mr. Takahashi, who has a deep knowledge of architecture, concluded with his own perspective. How have the region’s beliefs and rituals been connected to its industries and how have they developed? By reinterpreting and reconstructing this history, we would like to create a work of art for the entire region and explore urban development that creates new value.

.

Takahashi Yasushi

Seventh generation head of Yamamo Brewery and representative of TAKAMO&Corp. In 2006, he took over the family business and became the seventh generation of the Yamamo Brewery, which has been in business since 1867. In 2020, he discovered the yeast “Viamver®” and presented it at the Japanese Society of Brewing Science. Obtained a patent for the microorganism. Formed ASTRONOMICA®, a team of researchers, chefs, and artists, to apply innovative fermentation technology not only to miso and shoyu, but also to menu development, wine, and beverages, in pursuit of a new world of fermentation.

.

故鄉振興的挑戰者

Yamamo 味噌醬油釀造師 髙橋泰,第七代傳人

發掘傳統、創造新價值

文字:中津海麻子 攝影:Shingo Miyaji

重塑傳承的品牌形象

將整個地區變成「藝術品」

繼日本料理之後,傳統清酒釀造也被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄,使日本的發酵文化受到越來越多的關注。 位於秋田縣的湯澤市是日本主要的稻米產地之一,也長期孕育了發酵文化,包括使用稻米麥芽製作的味噌、醬油和清酒。 Yamamo 味噌醬油釀造廠創立於 1867 年,位於江戶時代以城下町繁榮的岩崎地區。 走進這座莊嚴的倉庫建築,您會發現包裝精緻的味噌、醬油和香料,還有一個咖啡廳,裡面有古色古香的西式家具和藝術品。 窗外是擁有 100 多年歷史的美麗花園。

‘自室町時代 (1336-1573) 起,流經岩崎的美那瀬川就流傳著龍神的傳說,創始人專注於此,並開始釀造味噌和醬油作為準備水。 第七代店主 髙橋泰 解釋說:「為了表達我們對這種庇祐的感謝,這個庭園以供奉水神的殿堂作為景觀的主要特色。 年輕時,他抗拒接手家族事業的想法,並上大學打算成為一名建築師。 然而,他畢業後回到家鄉,他說:「如果我接手酒廠,把它壓垮,我可以放棄,但如果我不接手,酒廠倒了,我一定會後悔。

他下定決心進入釀酒廠,但年復一年重複做同樣的事,感到很不舒服。 受到當地人喜愛的味噌,不能讓它的味道一年不如一年。 我明白這一點,但同時也有一種危機感,那就是沒有變化和創新的產業終究會走向衰落。

公司大力拓展海外市場、更新包裝、翻新一棟房子打造咖啡館和藝術空間、開始工廠導覽體驗製作味噌的歷史和流程…。 在第十年,他們發現了一種新的酵母。

這種被命名為「Vianver®」的酵母能製造出高含量的琥珀酸,而琥珀酸是貝類中的一種調味成分。 此外,通常用於味噌的酵母幾乎沒有釀造酒精飲料的能力,但 Vianver® 在特定條件下卻可以。 這使得它成為可能,例如在倉庫中以前「未開封」的貨倉中。 它華麗的香氣,讓人聯想到水果和吟釀的香氣,因此與釀酒廠和葡萄酒廠合作,創造出清酒和天然葡萄酒。 用這種酵母製成的調味料也用在咖啡廳的菜餚和工廠參觀中,讓遊客體驗發酵的新世界。

這種創新的方式吸引了國內和入境遊客的廣泛關注,但髙橋先生的注意力現在轉向了原住民和非物質遺產。 他從去年開始擔任當地神社的社長,當他睜開雙眼看見在當地不間斷延續的神道儀式和習俗時,他發現了古老的記錄和歌詩。 由東北學院大學進行的田野調查,已開始分析倉庫和房屋的建築特徵和年代,以及所發現的歷史文獻內容。

未來的構想是提供結合世代流傳的有形與無形內容的住宿體驗,例如將舊米倉改建為旅館。 對於建築有深厚造詣的髙橋先生從自己的角度做了總結。 該地區的信仰和神道儀式與其產業有何關聯,又是如何發展的呢? 通過對這段歷史的挖掘、重新詮釋和重構,我們希望將整個地區變成一件藝術品,探索創造新價值的城市發展”。

.

Takahashi Yasushi

Yamamo 味噌醬油釀造廠第七代掌門人、高茂合名会社代表。 2006 年,他接掌家族事業,成為自 1867 年創立的 Yamamo 味噌醬油釀造廠的第七代掌門人。 2020 年,他發現了 Viamver® 酵母,並在日本釀造科學學會發表。 獲得微生物專利。 ASTRONOMICA® 是由研究人員、廚師和藝術家組成的團隊,不僅將創新的發酵技術應用於味噌和燒酒,還應用於菜單開發、葡萄酒和飲料,追求發酵的新世界。

.

.

“SKYWARD”とは

JALグループ機内誌「SKYWARD」は、国際線・国内線に搭載され、独自の視点で絞り込んだ海外や国内の旅の特集、話題の人へのインタビュー、興味深いエッセイ、さまざまなイベント情報、また、JALグループからのお知らせやおトクな情報、ルートマップなども掲載しています。

.

About “SKYWARD”

The JAL Group’s in-flight magazine “SKYWARD” is carried on international and domestic flights and includes features on overseas and domestic travel narrowed down from unique perspectives, interviews with topical people, interesting essays, information on various events, as well as notices and special offers from the JAL Group, route maps, etc. It also includes JAL Group announcements, special offers, route maps, and more.

.

什麼是”SKYWARD”

JAL 集團的機上雜誌”SKYWARD”在國際和國內航班上發行,內容包括從獨特視角縮小範圍的國際和國內旅行專題、專題人物訪談、有趣的文章、各種活動的資訊,以及 JAL 集團的通知、特別優惠和航線圖。 此外,還包括 JAL 集團的通知、特別優惠、航線圖等。

.